这个赣南小山村里,曾经“藏着”苏区最大的红军医院

江西日报全媒体首席记者朱华 通讯员黄晓明、卢婷

江西兴国,是著名的红军县、模范县、将军县、烈士县。很多人都知道兴国,却常常忽略这里有一处重要的历史遗存——中国工农红军总医院和军医学校旧址。

旧址位于县城东北约25公里处,一个叫茶岭的小山村。这里,曾一度是中央苏区时期规模最大、驻扎时间最长、功能最完备的医疗中心,同时也是人民军队卫生人才的“黄埔军校”,堪称“军医摇篮”“红医圣地”。

一个直接关系到红军战士生命健康、维系着部队战斗力的重要后勤机构,为何没有选择设在中央机关附近或者条件较好的县城,而是隐匿于这个群山环抱的小山村?要回答这个问题,必须先重温这段波澜壮阔的红色历史。

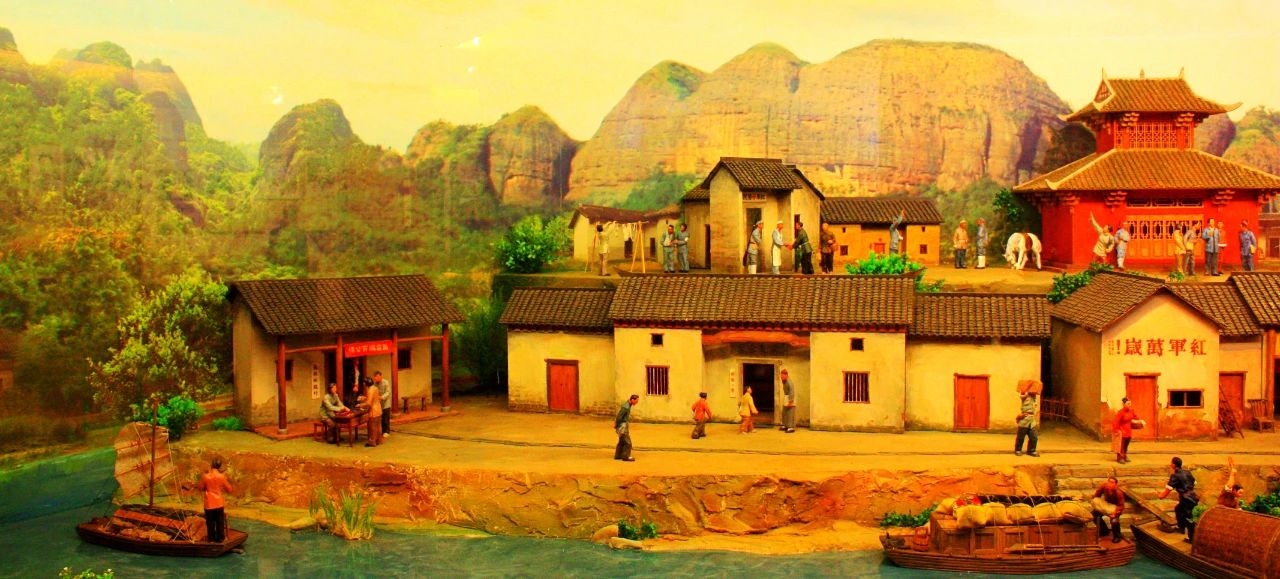

兴国烈士陵园陈列的茶岭红军总医院微缩景观。黄贻辉/摄

红军总医院为什么会在兴国?

红军总医院的诞生,是反“围剿”烽火硝烟中的必然选择。

1930年到1931年,红一方面军在毛泽东、朱德的直接指挥下,连续赢得3次反“围剿”的胜利。当时,红军的医疗保障体系尚处于草创阶段,大量伤员无法得到及时有效地治疗。创办一所集中化、正规化的后方总医院,成为恢复红军战斗力的紧迫任务。

1931年9月23日,刚刚打赢第三次反“围剿”,毛泽东、朱德就在兴国发布命令:“各军留下之临时病院,统归后方总医院指挥。”第二天,主力部队在向福建开拔前,将六千多名伤员转运至茶岭地区。

从此,一个集中化、大规模的红军总医院成立了。此后近3年时间里,茶岭的红色医务工作者秉承“一切为了伤病员”“一切为了革命战争”的精神,精心医治了大批的红军伤病员,为苏区革命斗争发挥了巨大作用。

将如此重要的机构设在兴国茶岭,是当时党和军队领导人经过深思熟虑的战略选择,也可以说是天时、地利、人和共同作用的结果。

天时,伤员有就近救治的现实需要。第三次反“围剿”决定战局走向的几场关键战役,都发生在兴国县境内。将总医院设在战场附近,就近安置伤员,意味着可以最大限度地缩短伤员转运的时间和路程,减少转运途中的颠簸与二次伤害。可以说这是一个巧合,也是“历史的选择”。

地利,茶岭有得天独厚的地理隐蔽性。茶岭村群山环抱,森林密布,不仅地形易守难攻,也为医院提供了绝佳的伪装,可以有效规避敌机的侦察和轰炸。同时,当地土地肥沃、物产丰富,便于红军就地获取生活补给。

人和,兴国有不可替代的群众基础。兴国县更是苏区的模范县,是红军兵源、干部和物资的重要来源地,群众革命热情极高,而茶岭地区在苏区初创时期就曾是红军的活动据点。良好的革命基础,深厚的军民“鱼水情”,是医院能够在这里扎根、发展、壮大的根本原因。

红军总医院旧址。黄贻辉/摄

红军总医院旧址。黄贻辉/摄

“土屋医院”里的红医传奇

如果时间可以穿越,走进1932年的茶岭村,你看到的是由当地祠堂、庙宇和民房改造而成的院舍,泥墙、木梁、茅草顶,空气中弥漫着草药、血腥与泥土混合的味道。在这个看似原始的“土屋医院”,一群白衣战士用意志与智慧,书写了一段荡气回肠的红医传奇。

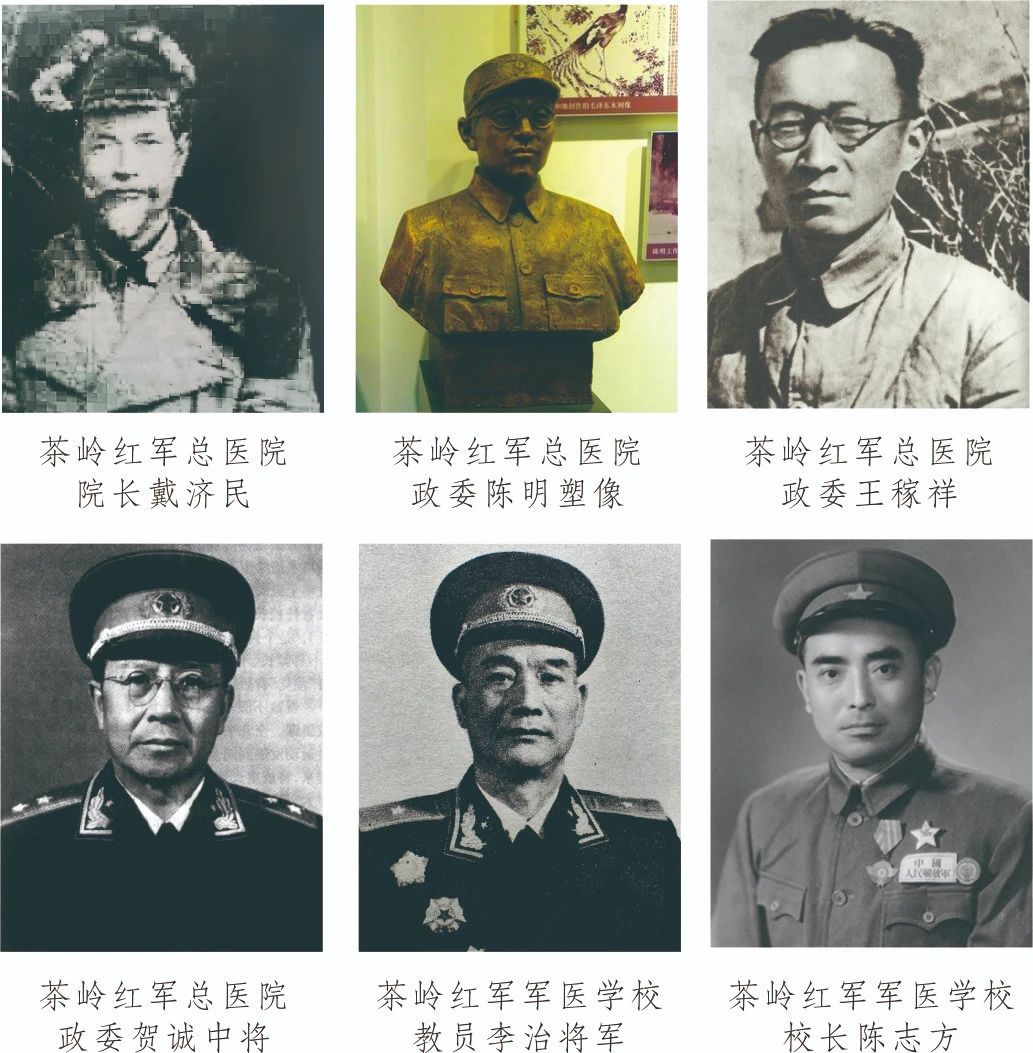

红军总医院里,有包括戴济民、陈志方、李治、孙仪之、彭龙伯等十几位苏区名医,设有病床200张,甚至还拥有全苏区唯一一台50毫安X光机。

为了更好救治伤员,他们建立了一套行之有效的分级诊疗流程:伤病员入院时,首先被送到设在村外山脚下的第五所进行清洗、分类和简单处理;之后再由担架队送入总院,由院总部负责复杂重病号和外科手术,其他各所则按伤情轻重分别收治。这个流程清晰、分工明确的体系,让有限的医疗资源发挥出最大效能,也为后续苏区医疗体系的建设提供了宝贵经验。

当时的医疗条件之艰苦,足以让任何一个现代医生感到不可思议。没有手术镊子,就用竹子削成竹夹子代替;西药奇缺,便发动军民上山采集中草药;纱布严重不足,就将用过的纱布反复清洗、高温蒸煮、淡盐水浸泡消毒后再次使用。没有手术室、病房,就借用祠堂和庙宇等场所。这些看似无奈的举动,背后是医护人员“一切为了伤病员”的责任心和智慧。

在这样艰苦的条件下,红军总医院先后治愈了包括萧克、罗瑞卿、王稼祥、陈伯钧、贺昌等在内的大批红军领导干部和上万名普通战士,让他们重返前线。

军队打胜仗,人民是靠山。兴国县各级党组织和苏维埃政府将支援总医院当作头等大事,经常组织慰劳队、洗衣队,为医院送来猪肉、蔬菜等物资,县里的工农剧社和“蓝衫团”(文艺宣传队)也轮流慰问演出,用歌声和笑语驱散伤员的病痛与乡愁。

开国上将萧克晚年曾动情地回忆起一幕场景:对于做了“离断”(截肢)手术的重伤号,慰劳队的女同志像母亲和姐妹一样,一口一口地端汤喂药,说着安慰鼓励的话语。有的哺乳期妇女看见伤病员不吃也不喝,急得暗暗掉泪,主动解开衣襟用乳汁喂养伤员。年轻的伤员感到难为情,脸都红了,怎么也不吃。那一句“红军同志哥,吃了好补身子”,让在场的铁骨硬汉无不潸然泪下。

红军总医院同样对乡亲敞开大门,专门开设了十多张病床免费为当地百姓治病。在当时的档案中记载:茶岭村民曾庆海的爱人难产,医生徐健成功为其实施了当时罕见的剖腹产手术,最终母子平安;村民黄秀子的烂脚病在医院免费治疗两年终于痊愈,她抱着一只鸡来感谢,医生坚持按市场价付了两块银元。

军爱民,民拥军,军民团结一家亲。这双向奔赴、血脉相连的军民深情,正是苏区稳如磐石的社会根基。

红军军医学校旧址。曾繁根/摄

从“马背学校”到“红医摇篮”

医护人员稀缺,是红军总医院从创办之初开始就面临的严峻挑战。1932年8月,中国工农红军军医学校迁至兴国茶岭,而红军总医院随之成为该校的附属医院和主要教学基地。

军医学校创办初期,大部分时间随军转移,居无定所,所有教学设备(几张挂图、一具人体骨骼标本、两台显微镜)仅用一匹马就可全部驮走,被人戏称为“马背学校”。迁入茶岭后,学校终于有了稳定安全的办学环境,为之后发展壮大奠定了基础。

简陋而艰苦的条件,并没有压垮师生们的斗志:教师们在油灯下自编教材,自刻蜡版、油印讲义;学员们上山砍柴、挑土搭建校舍,木板上铺稻草即成睡铺;没有食盐,大家就用旧土墙陈土熬制硝盐;毛边纸不够,大家就以树枝为笔,在地面或沙盘上练习。

学校的课程安排秉承“少而精”原则,理论与实践、教学与临床紧密结合:基础医学课首开解剖学、生理学、药理学等课程,临床医学课则以战伤救治(止血、包扎、固定、转运)和苏区常见病(疟疾、痢疾、疥疮、下腿溃疡)的防治为重点,每周还有一次雷打不动的革命形势讲解课。学员们白天在课堂上学习,晚上或许就在手术台旁担任助手;今天刚学完战伤包扎,明天或许就要到前线去实践。

学校先后培养军医200多名,培养卫生长、卫生员、药剂师、护士等四五百人。他们如同一颗颗红色的医学火种,被迅速分派到各红军医院和部队中,挽救了无数红军战士的生命。

后来,他们中的很多人都成为中国人民解放军的卫生骨干,包括曾任解放军总后副部长的贺诚中将,曾任北京军区副司令的袁升平中将,曾任军委卫生部长的孙仪之少将,曾任解放军总后副部长的张汝光少将,曾任第四军医大学校长、军事医学科学院院长的涂通今少将、原北京军区后勤部副部长曾新泮少将等。

红医精神在新时代绽放光芒

因为革命形势的变化,1933年8月与1934年4月,军医学校与红军总医院相继迁往瑞金,随后又踏上了漫漫长征路。茶岭的故事告一段落,但是这里播下的红医种子,终将长成中华民族医疗卫生事业的参天大树——

那所“马背学校”,在延安更名为中国医科大学,后迁到沈阳延续至今,成为中国医学教育的高等学府。

那座“土屋医院”,在艰苦的长征路上继续救死扶伤,最终发展成为今天的中国人民解放军总医院(301医院),成为中国军事医学的殿堂。

这一清晰的历史脉络,确立了茶岭在中国军事医学史上的源头地位。

回望茶岭,它不仅是一部救死扶伤的战地史诗,更是一部军民团结的奋斗长歌,一座人民医学教育的创业丰碑。它以最生动的实践,诠释了何为“自力更生、艰苦奋斗”,何为“一切为了人民、一切依靠人民”,更是“政治坚定、技术优良、无私奉献、救死扶伤”红医精神的最好写照。

在兴国茶岭,我们可以看到“生命至上”的人道主义,和“实事求是”的创造性智慧,更可以看到“军民一体”的磅礴伟力,和“艰苦奋斗”的革命乐观主义精神。

这笔宝贵的精神财富昭示我们:无论面对何种困境,自力更生、艰苦奋斗的意志永远是破局的利器;无论时代如何变迁,与人民群众血脉相连、同甘共苦永远是胜利的根基。