文化场馆“卷时长”的背后

暑假以来,夜游文化场馆成为年轻人旅行清单上的热门选项,越来越多人选择在夜晚走进博物馆、美术馆等场所,开启一场独特的“精神充电”之旅。

这股文化热潮的背后,是全国许多文化场馆对开放时间的延长。不论是取消闭馆日、实行24小时开放,还是增加日参观预约数,都便利了各类观众群体——外地游客不必走马观花、匆忙赶场,本地居民下班后也能轻松享受参观的乐趣。

宁波博物馆于7月5日—8月31日延长开放时间至21:00 图源:“宁波发布”微信公众号

“夜游”文化其实由来已久。早在1997年,德国柏林就首次尝试延长博物馆开放时间到深夜。近年来,这类文化夜场活动在国内遍地开花,从博物馆一路“卷”到了图书馆、美术馆,连一些社区文化中心都开始“熬夜营业”。最近的“卷王”当属上海博物馆的“金字塔之巅:古埃及文明大展”,在展览收官之际,馆方放出“168小时不闭馆”的大招,夜场门票瞬间售罄,有网友调侃:“连法老来了中国都得陪着加班。”

延长开放,不仅仅是把白天的展览拉长几小时,更是通过整合优质馆藏资源、创新展陈方式、开发夜场活动,打造全新的文化“夜生活”。像国家自然博物馆策划“达·芬奇奇幻世界大冒险剧本杀”活动,参与者化身文艺复兴时期的解谜者,互动的同时“知识水灵灵地滑入大脑”;河南博物院巧妙运用数字技术,推出“唐宫夜宴XR大空间沉浸展”,让观众在科技与文化的交融中穿越时空。

当加时宠粉与内容创新的“双buff”叠满,多出来的每一分钟都充满独特的文化魅力。那么,公共文化场馆为何主动“加班”?

根本原因在于群众有需要。随着生活水平提高,人们在精神文化层面有了更高需求,渴望看到更多的优质文化资源。过去想看个展览常常左右为难,工作日的开放时间“撞车”上班时段,令人分身乏术;周末前往又面临人流拥挤等问题;想着周一错峰参观,结果在闭馆的告示前碰了一鼻子灰。这样的尴尬经历,让许多人与期待已久的展览失之交臂,也让“延长文化场馆开放时间”的讨论不绝于耳。博物馆、图书馆、美术馆等场馆延长开放时间,不仅是一项便民措施,还是“文化惠民”理念的生动实践。

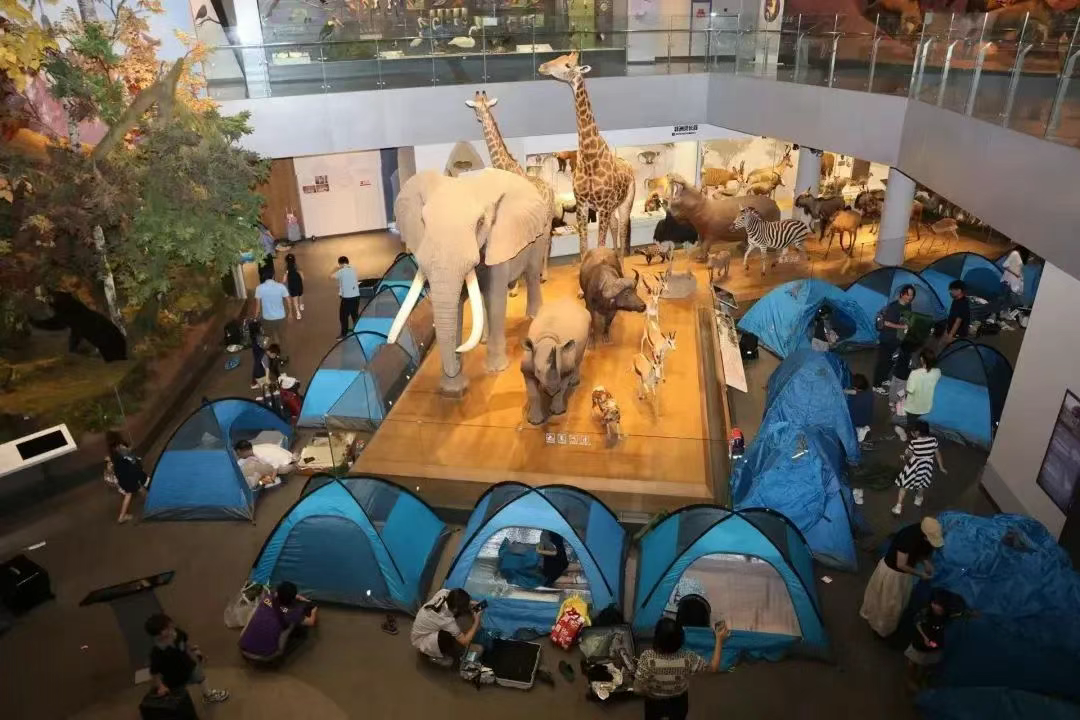

长久以来,部分公众对文化场馆存在“距离感”,认为它们高高在上、遥不可及。但事实上,那些静静陈列的文物、画作和书籍,唯有在与人的互动中才能焕发生命力。延时也好,夜游、夜宿、夜间课堂等“花式整活”也罢,都是为了让文化“活”起来、“热”起来,搭建起公众与文化对话的桥梁。浙江自然博物院的“24小时博物馆”开馆三年热度不减,安吉馆今夏推出的夜宿季活动更是掀起科技探索热潮——孩子们可深度体验4D影院、沉浸式主题探馆和完成创意手作,还能化身夜探小勇士,在星空下开启“博物馆奇妙夜”。

浙江自然博物院安吉馆推出的“博物院奇妙夜”夜宿季活动 图源:“浙江自然博物院”微信公众号

不难看到,通过延长开放时间、打造高附加值的夜间产品,众多公共文化场馆已经成为现代都市新的精神地标,但“灯光”想要长明,也面临着不少“坎”。

比如,人多了,服务“掉线”了,部分场馆出现“空壳开放”现象,表面看起来灯火通明,实际上没有足够的内容和服务作为支撑;又如,硬件要升级,维护难度也高了,一些中小场馆“人财两缺”,场馆更新、能源配置、设备维护都难以跟上,长期超负荷运转很可能导致自身透支。

今年年初,国务院办公厅印发的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》就明确提出,要因地制宜延长热门景区、文博场馆开放时间,通过多种方式做好夜间开放保障。“越夜越精彩”的本质绝非简单的“卷时长”,而是文化场馆乃至整个城市在运营理念、服务能力和管理思维等“打法”上的系统性升级。对此,笔者有三点思考。

与其“守摊子”,不如“闯路子”。其实,上述延时服务带来的诸多挑战,也反过来促使公共文化场馆在主动突破经营“舒适区”,减少路径依赖的同时,探索可持续的“自我造血”机制,无论是资源配置、运营管理还是安全保障,都要在“延”上下功夫。各地公共文化场馆不妨尝试组建“文化联盟”共享资源、与社会力量合作等方式从“被动管理”转向“主动升级”。比如,浙江自然博物院打造“24小时博物馆”,就引入了社会资本参与,创造额外收益反哺场馆运营,打破了“延时即增负”的固有认知。

把城市看成一座开放的“文化大场馆”。当前,许多文化场馆的“奇妙夜”活动仍局限于自身空间或周边区域,若能将其融入城市夜经济的整体生态链,不仅能拓展市民的文化消费场景,打破传统夜经济“重餐饮娱乐,轻精神消费”的单一格局,更能推动餐饮、交通、住宿等配套产业的协同发展。这方面,绍兴已经有了尝试,鲁迅故里景区与浙东运河博物馆、运河生态馆、水上黄金游线西线北线“携手”加时,游客可以白天漫步鲁迅故居、逛黄酒小镇,入夜后乘着游船打卡两座馆,仿佛整座城市都变成“不打烊”的乐园。

按下公共文化服务下沉“加速键”。文化场馆还面临一个尴尬,即热门场馆挤破头、基层设施冷清清。延时服务的“春风”也应吹到基层。一方面,让闲置资源活起来,比如依托24小时城市书屋等空间,为外卖骑手、夜班族打造“文化驿站”;充分利用好当地社区党群服务中心、乡村文化礼堂,像中国气象局社区的综合文化活动室今年首次尝试夜间开放后,做手工、打乒乓、参加读书会,活动室成了居民下班后的“宝藏空间”;另一方面,让高雅艺术接地气,核心博物馆、美术馆不妨“走下神坛”,多办一些“流动展览”和“文化集市”,送优质文化进乡、进村。

可以预见,当一扇扇大门在夜里继续敞开,灯光照亮的不仅是展厅与书架,更是人们心中对文化的渴望,这段延长的时光正悄然重塑着城市的文化格局。