男孩1年长高10厘米!家长却愁坏,医生提醒

不少家长看到孩子短时间内身高猛增,心里乐开了花,觉得孩子长得快就是长得好。

然而,事实真的如此吗?

孩子1年长高10厘米

结果家长愁坏了

小刘(化姓)是一名小学5年级男生,首次就诊年龄为11岁6个月,父母带来医院看诊的原因是——1年长高10厘米,结果家长愁坏了。

小刘在2年前突然个子长高很快,最多1年能长高10厘米,一跃成为班级里最高的男孩子,但是近半年发现孩子身高增长速度突然慢下来,而且嗓音也突然变得很低沉,胡须明显生长,跟班级里同年龄的孩子相比身高也没有了之前的优势。

家长担心孩子发育是不是出了什么问题,来到浙大四院生长发育联合门诊就诊。

医生通过进一步检查小刘骨龄、性激素和睾丸B超等生长发育评估后认为,小刘很可能存在“早发育”导致骨龄提前,骨龄相较生理年龄偏大2岁,预期会影响成年最终身高。

仔细追问病史才知道,小刘婴幼儿期食欲旺盛,长期超重肥胖,喜爱进食油炸、油煎食品,“早发育”可能是由长期肥胖导致。

通过系统评估,生长发育联合门诊团队为小刘制定了综合治疗方案:给予促性腺激素类似物(GnRHa)联合生长激素治疗改善身高,同时实施生活方式干预措施,限制高热量饮食,积极减重,每天跳绳30分钟,促进骨骼生长。保证每晚9小时睡眠,确保生长激素分泌高峰。

医院供图

经过2年的科学干预和随访,小刘的身高增长情况得到明显改善。

这些“生长警报”要警惕

很多家长认为,孩子长得快就是营养好、发育好,当孩子身高突飞猛进时家长会感到无比欣慰。但需要警惕有些孩子可能只是暂时性的生长加速,背后可能隐藏着一些健康问题。

浙大四院内分泌科&营养科专家联合提醒:生长发育既要看“速度”,更要看“时机”!

这些“生长警报”要警惕:

性早熟预警:女孩7.5岁前/男孩9岁前出现第二性征

身高发育迟缓:每年身高增长<5cm(学龄期)

生长矛盾:短期内快速长高伴随骨龄超前

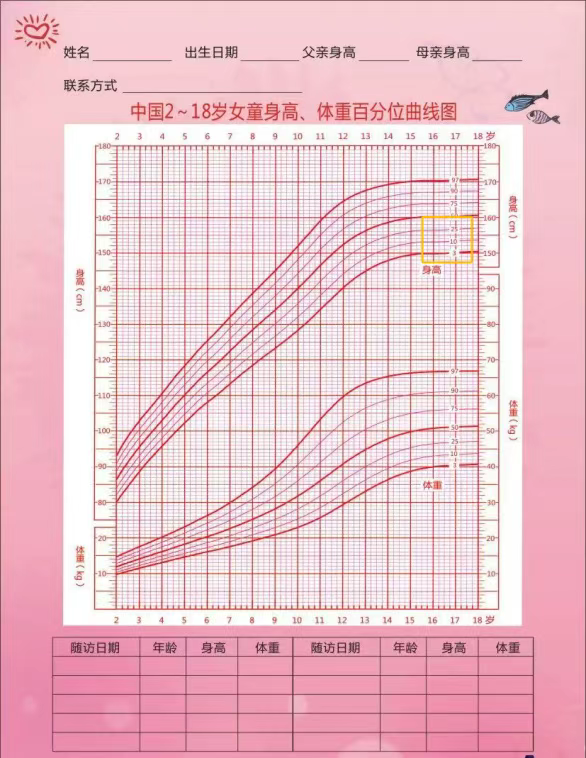

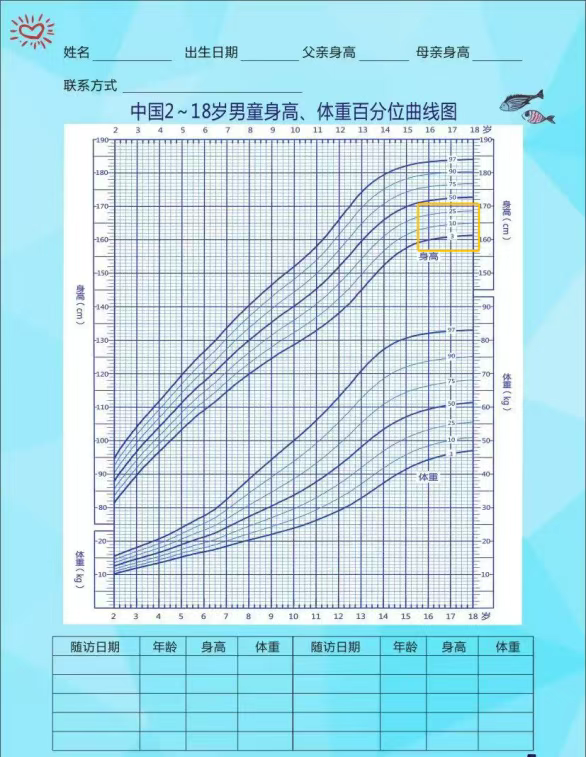

儿童生长发育标准曲线图(黄色区域标注为偏矮区间)

医院供图

医院供图

日常如何管理孩子的身高

据广州日报报道,儿童正常身高的最低值和最高值之间的差距有20多厘米,怎样才能达到遗传身高的上限或者达到期望的成年身高?专家表示,健康生长发育的孩子,在日常生活中从饮食、睡眠、运动、情绪等全方位进行科学的身高管理,可以帮助达到理想的成年身高。

饮食和营养:营养过剩或营养不良都不利于长高,均衡营养是关键,蛋白质、钙、维生素是促进长高的重要营养素。

每天1个鸡蛋、500毫升奶、1两肉类食品可保证足够的蛋白质摄入;要保证足量的钙摄入,可根据饮食和骨密度情况适当补充钙剂;保证充足的维生素A、D。

睡眠:尽量保证夜间22点前入睡;尽量不起夜,23点到凌晨1点为生长激素分泌的高峰期,学龄前儿童应每天保证10小时睡眠。家长应该帮助孩子合理安排时间,不要因为过度玩耍或学习而影响充足的睡眠。

运动:耐力运动,纵向运动,对膝关节、踝关节、脊柱有适当刺激的运动更有利于孩子长高,比如踢毽子、跳绳、跑步、球类、摸高等。规律运动,每次坚持20~40分钟为宜;过度疲劳也有碍长高。

具体到年龄段来说:

0-1岁的孩子,要多俯趴。

2-3岁的孩子,每天应该保证2-3小时的户外活动时间,在户外时避免老放在婴儿推车里不动,要多下地跑动。

3-6岁可以多做健身操,保证一定强度的运动,注意定期检测,重视制作生长曲线。

6岁以上,可以多进行跳绳、篮球等弹跳运动,要保证一定的强度。

专家提醒:不建议孩子经常玩弹跳床、蹦床。这项深受孩子们喜爱的游乐设施,实际上对儿童的关节并不友好,不但容易急性受伤,下落后的反弹外力也不利于关节主动进行缓冲,容易导致滑膜炎。

情绪:愉快的心情有利于生长激素的分泌,有利于营养吸收和提高睡眠质量。

要经常鼓励和表扬孩子,营造宽松的家庭环境,尊重不同的饮食习惯和食物喜好,让孩子保持良好的情绪和心情。

定期儿保:专家建议,家长应给孩子定期测量身高体重,描点记录生长曲线,对照标准,评价孩子目前发育所处的水平,不但要和同龄同性别的平均数据对比,也要纵向关注自身生长发育曲线是否偏离正常轨迹。

有条件的父母应当定期带孩子做儿童保健,及时发现问题。儿保医生会根据孩子身高(身长)、体重、运动等情况评估孩子发育状况。

推荐不同年龄孩子进行儿保的频率为:

0~1岁:3个月一次

1~3岁:半年一次

3岁至青春期:每年一次

青春期到成年前:每半年一次